MUSUBI Study

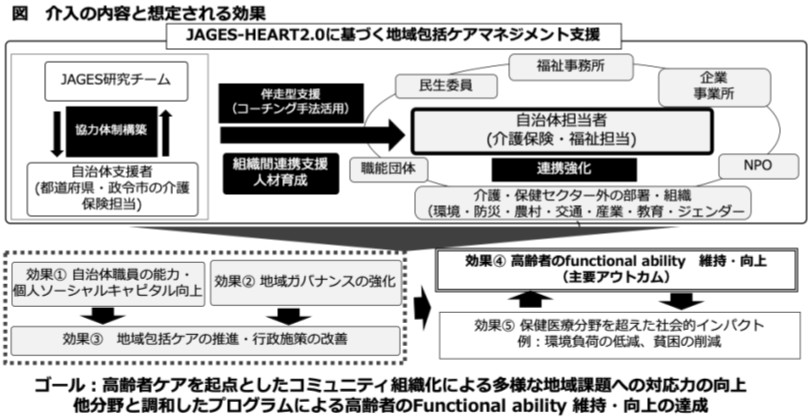

地域包括ケア推進のための自治体への伴走支援(コーチング支援)の効果検証のためのクラスターランダム化比較試験

地域包括ケアシステムは、住み慣れた場所で最後まで安寧に生活するための、各地の実情に応じた仕組みです。地域の健康や地域資源の情報を活用しながら、組織や住民・行政・民間サービス等、専門性の垣根を超えた連携を深めていくこと、そして「住民主体」の基本理念(プライマリヘルスケア)を基軸とした共生の仕組みをつくっていくことが求められています。また、都市部と農村部、所得水準の違い、世帯構成の違い(独居か否かなど)など、健康の社会的決定要因(SDH)による健康格差を是正していくことも重要です。

MUSUBI Studyは、自治体職員による地域包括ケアシステムの構築と運用に伴奏型の支援を提供することで、実際に高齢者の健康とウェルビーイングが改善し、またその格差を縮小することができるか否かを実証するための大規模な社会実験のプロジェクトです。

過去の研究では、自治体の保健師や事務職員に対して、「生活圏域ニーズ調査」等で集まるデータの地域診断や活動評価に向けた活用、および地域包括ケア推進会議など、多部門との連携を促す会議体の運営に対する伴走型支援を行うことが、男性の地域活動参加の増加と死亡率の低下に貢献する可能性が見いだされ、かつその効果が所得水準によって大きく変わらない(低所得の世帯にも効果が見込める)ことで、健康の底上げと格差の是正に貢献する可能性が示されました。

関連論文はこちら

しかし、これまでの検証では、①対象となる自治体の選び方がランダムでなかった、②保健医療分野以外の課題への波及効果は検討できていなかった、③研究者が主導して行ったため、本来の支援役である都道府県(保健所等)などが実施した場合の効果が分からない、といった課題がありました。

そこでMUSUBI Studyでは、自治体単位のクラスターランダム化比較試験(RCT)を行により、伴走型支援の効果を科学的に検証することを目的としています。26自治体を「伴走支援あり」と「なし」にランダムに分け、都道府県や政令市と研究チームが協力して支援を行い、その違いを比較します。

1.地域診断・目標設定・活動評価

2.多部門連係の推進(地域包括ケア推進会議等の運営)

3.人材育成

4.他の地域での成功事例の導入

効果の評価では、高齢者が自分らしい生活を送るために必要な生活機能や社会参加のしやすさなどを測り、さらに防災意識の向上や環境への良い影響等の副次的な効果も調べます。

MUSUBI Studyでは、全国の自治体と共同で行うJAGESのフィールドを活用し、その成果をもとに開発された自治体支援ツール「JAGES-HEART」(JAGES-HEARTの詳細はこちら)を用います。HAGES HEARTは、世界保健機関(WHO)の研究機関であるWHO神戸センターが開発したSDHへの対応モデル:Urban Health Equity Assessment and Response Tool(Urban HEART)に基づき開発したものです。

JAGES-HEARTを都道府県主導の支援モデルとして実装し、その効果と波及効果を科学的に検証する取り組みであり、日本発の高齢化対応モデルとして、世界へ発信することが期待されています。

対象者(P):65歳以上の住民

介入支援内容(I):JAGES-HEARTに基づく地域包括ケア推進に向けた自治体職員への伴走型支援(データの提供+他部署連携等への伴走型支援)

対象とする取組内容(C):従来の地域包括ケア推進活動(データの提供のみ)

評価項目(O):

主要評価項目:高齢者の機能的能力functional ability

副次評価項目:自治体職員のスキル・ソーシャルキャピタル、地域ガバナンス(組織連携等)の状況、行政施策の改善(インセンティブ交付機新指標等)、ほけん医療分野を超えた社会的インパクト(環境負荷、経済負担等)

■ニュース・お知らせ

■進捗状況

■成果報告【論文(査読あり)】

●Ho DSM, Yamaguchi K, Ide K, Kiuchi S, Kondo N, Aida J. Municipal Governments' Long-Term Care Prevention Efforts and Homebound Status of Older Adults: A Three-Year Cohort Study in Japan. Geriatr Gerontol Int. 2025 Nov;25(11):1580-1590. doi: 10.1111/ggi.70209.

●福定正城,西尾麻里沙,斉藤雅茂,長谷田真帆,近藤尚己:ヘルシーエイジングに向けた機能的能力尺度の交差妥当性の検討:JAGES2019 横断データより. 厚生の指標. 72(7),12-19.

●Nishio M, Haseda M, Inoue K, Saito M, Kondo N. Measuring functional ability in Healthy Ageing: testing its validity using Japanese nationwide longitudinal data. Age Ageing. 2024 Jan 2;53(1):afad224. doi: 10.1093/ageing/afad224.

【書籍】

【学会発表】

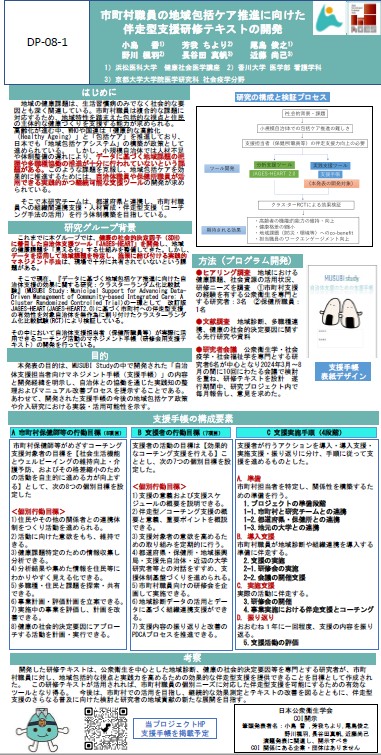

●小島 香, 芳我 ちより, 尾島 俊之, 野川 楓羽, 長谷田 真帆, 近藤 尚己. 市町村職員の地域包括ケア推進に向けた伴走型支援研修テキストの開発. 第 84 回日本公衆衛生学会総会. 静岡県静岡市. オンデマンド第8分科会: 地域社会と健康, DP-08-1 【大きな画像はこちらから】.pdf

【大きな画像はこちらから】.pdf

【受賞】

【メディア掲載】

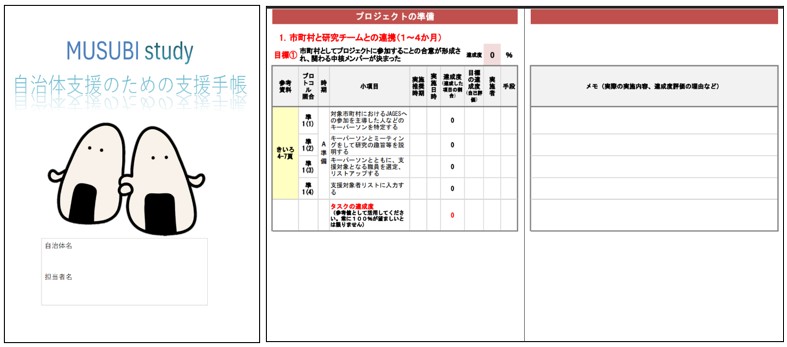

1.新たな実践ツール『支援手帳』

地域包括ケアシステムの構築に向けて、多くの研究者の皆様が、市町村への支援活動に日々ご尽力されていることと存じます。その中で、「支援の進捗状況をどう管理・共有すればよいか」「個々の支援ノウハウをどう形式知化し、他の地域へ展開すればよいか」といった課題を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

この度、私たちはそうした課題解決の一助となる、新たな実践ツール『支援手帳』を開発しました。この手帳は、地域支援プロジェクトの羅針盤となり、着実な活動の推進と、その記録・検証をサポートすることを目的としています。

【支援手帳イメージ】

『支援手帳』の主な特徴と活用法

●プロジェクトの進捗を「見える化」し、関係者で共有

支援手帳には、地域への支援活動で想定される「データ活用支援」「組織間連携の促進」「人材育成」といったアクションがチェックリスト形式でまとめられています。これに沿って「いつ」「誰が」「何を実施したか」を記録していくことで、プロジェクトの進捗状況を関係者全員で明確に把握できます。支援に関わる多様なメンバー間の円滑な情報共有を促進します。

●PDCAサイクルによる、支援の質の向上

一つひとつのアクションを実行した後、その結果や地域の反応を評価し、達成度を入力する仕組みが備わっています。これにより、支援の効果を客観的に振り返り、次の改善策を考える「PDCAサイクル」を実践的に回すことが可能になります。必ずしも全てのアクションを実施する必要はなく、地域の実情に合わせて柔軟に活用いただけます。

●実践の記録が、未来につながる研究データに手帳に記録された内容は、単なる業務日誌にとどまりません。どのような支援が、なぜ効果的だったのか、あるいはなぜ実施しなかったのか。その詳細な記録は、支援手法の有効性を検証するための貴重な研究データとなります。特に、日本老年学的評価研究(JAGES)参加自治体においては、JAGES-HEART(Health Equity Assessment and Response Tools)と連携した活用を想定しており、エビデンスに基づいた地域支援研究の深化に貢献します。

ご関心をお持ちの研究者の皆様へ

この『支援手帳』は、都道府県や中間支援組織といった地域の関係機関と緊密に連携しながら、伴走型の支援を進めるという基本方針のもとに設計されています。地域づくりの「実践」と、その効果を検証する「研究」とを繋ぐ、新しいツールです。

本手帳の活用や、共同研究にご関心をお持ちいただけましたら、ぜひ下記までお気軽にお問い合わせください。皆様と共に、より良い地域社会の実現に向けた研究を進めていけることを楽しみにしております。

【お問い合わせ先】